где  - расход фильтрационных потерь,

- расход фильтрационных потерь,  , на 1 км длины канала;

, на 1 км длины канала;

В - ширина канала по урезу воды, м;

b - ширина канала по дну, м;

Таблица У.1 - Коэффициенты  и А в зависимости от

и А в зависимости от

m = 1 | m = 1,5 | m = 2 | ||||

А | А | А | ||||

2 | - | 0,98 | - | 0,78 | - | 0,62 |

3 | - | 1,00 | - | 0,98 | - | 0,82 |

4 | - | 1,14 | - | 1,04 | - | 0,94 |

5 | 3,0 | - | 2,5 | - | 2,1 | - |

6 | 3,2 | - | 2,7 | - | 2,3 | - |

7 | 3,4 | - | 3,0 | - | 2,7 | - |

10 | 3,7 | - | 3,2 | - | 2,9 | - |

15 | 4,0 | - | 3,6 | - | 3,3 | - |

20 | 4,2 | - | 3,9 | - | 3,6 | - |

При многослойном основании коэффициент фильтрации следует определять по формуле

, (У.4)

, (У.4) где  - мощность слоя грунта, м;

- мощность слоя грунта, м;

Расчет фильтрационных потерь из облицованного канала,  на 1 км, при облицовке одинаковой толщины на дне и откосах при установившейся свободной фильтрации рекомендуется выполнять по формуле

на 1 км, при облицовке одинаковой толщины на дне и откосах при установившейся свободной фильтрации рекомендуется выполнять по формуле

| |

| 429 × 63 пикс. Открыть в новом окне | |

где  - коэффициент фильтрации экрана, м/сут;

- коэффициент фильтрации экрана, м/сут;

t - толщина облицовки, м;

b - ширина канала по дну, м;

m - коэффициент заложения откосов.

Усредненные коэффициенты фильтраций противофильтрационных покрытий каналов (с учетом фильтрации через швы) следует принимать по таблице У.2.

Таблица У.2 - Усредненный коэффициент фильтрации в зависимости от противофильтрационного покрытия

Противофильтрационное покрытие | Усредненный коэффициент фильтрации, м/сут |

| Бетонные монолитные облицовки, качество швов удовлетворительное | 0,0007-0,0003 |

| Бетонные монолитные облицовки со швами, герметизированными профильными прокладками типа "констоп" | 0,0002 |

| Железобетонные сборные облицовки, швы герметизированы пороизолом и битумно-полимерными мастиками | 0,0007-0,0003 |

| Железобетонные сборные облицовки, швы герметизированы тиоколовыми мастиками | 0,0004-0,00025 |

| Сборные бетонопленочные облицовки | 0,0003-0,00025 |

| Монолитные бетонопленочные облицовки | 0,0003-0,00025 |

| Асфальтобетонные облицовки | 0,0004-0,0002 |

| Грунтово-пленочные экраны, поверхностные экраны из полимерных пленок | 0,00035-0,00025 |

Потери при подпорной фильтрации следует определять по зависимости:

где  - фильтрационные потери при свободной фильтрации,

- фильтрационные потери при свободной фильтрации,  ;

;

Таблица У.3 - Глубина залегания грунтовых вод в зависимости от расхода воды

Расход воды в канале, | Глубина залегания грунтовых вод, м | |||||||

до 3 | 3 | 5 | 7,5 | 10 | 15 | 20 | 25 | |

1 | 0,63 | 0,79 | - | - | - | - | - | - |

3 | 0,50 | 0,63 | 0,82 | - | - | - | - | - |

10 | 0,41 | 0,50 | 0,65 | 0,79 | 0,91 | - | - | - |

20 | 0,36 | 0,45 | 0,57 | 0,71 | 0,82 | - | - | - |

30 | 0,35 | 0,42 | 0,54 | 0,66 | 0,77 | 0,94 | - | - |

50 | 0,32 | 0,37 | 0,49 | 0,60 | 0,69 | 0,84 | 0,97 | - |

100 | 0,28 | 0,33 | 0,42 | 0,52 | 0,58 | 0,73 | 0,84 | 0,94 |

Приложение Ф

(рекомендуемое)

(рекомендуемое)

Верхний предел допускаемого содержания солей в почве в зависимости от типа засоления, % на сухую навеску (по данным анализа водной вытяжки 1:5)

Таблица Ф.1 - Верхний предел допускаемого содержания солей в почве

Характеристика солей | Тип засоления | ||||||

хлоридный | сульфатно-хлоридный | хлоридно-сульфатный | сульфатный | хлоридно-содовый и содово-хлоридный | сульфатно-содовый и содово-сульфатный | сульфатно-хлоридно-гидрокарбонатный | |

| Общее содержание солей (плотный остаток) | 0,15 | 0,20 | 0,4 (0,6) | 0,6 (1,2) | 0,20 | 0,25 | 0,40 |

| Сумма токсичных солей | 0,10 | 0,12 | 0,25 | 0,30 | 0,15 | 0,25 | 0,30 |

| Токсичный сульфат-ион | 0,02 | 0,04 | 0,11 | 0,14 | - | 0,07 | 0,10 |

| Хлор-ион | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | - | 0,03 |

| Подвижный натрий-ион | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 |

| Гидрокарбонат-ион | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |

| рН в суспензии 1:2,5 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,5 | 8,5 | 8,5 |

| Поглощенный натрий | В высокогумусных и малогумусных почвах верхний предел не должен превышать соответственно 10% и 5% суммы катионов | ||||||

| Примечания1 Цифры без скобок соответствуют содержанию гипса в почвах не более 0,5%, в скобках - более 0,5%.2 Содержание солей не должно превышать величин любого из приведенных показателей. | |||||||

Приложение X

(рекомендуемое)

(рекомендуемое)

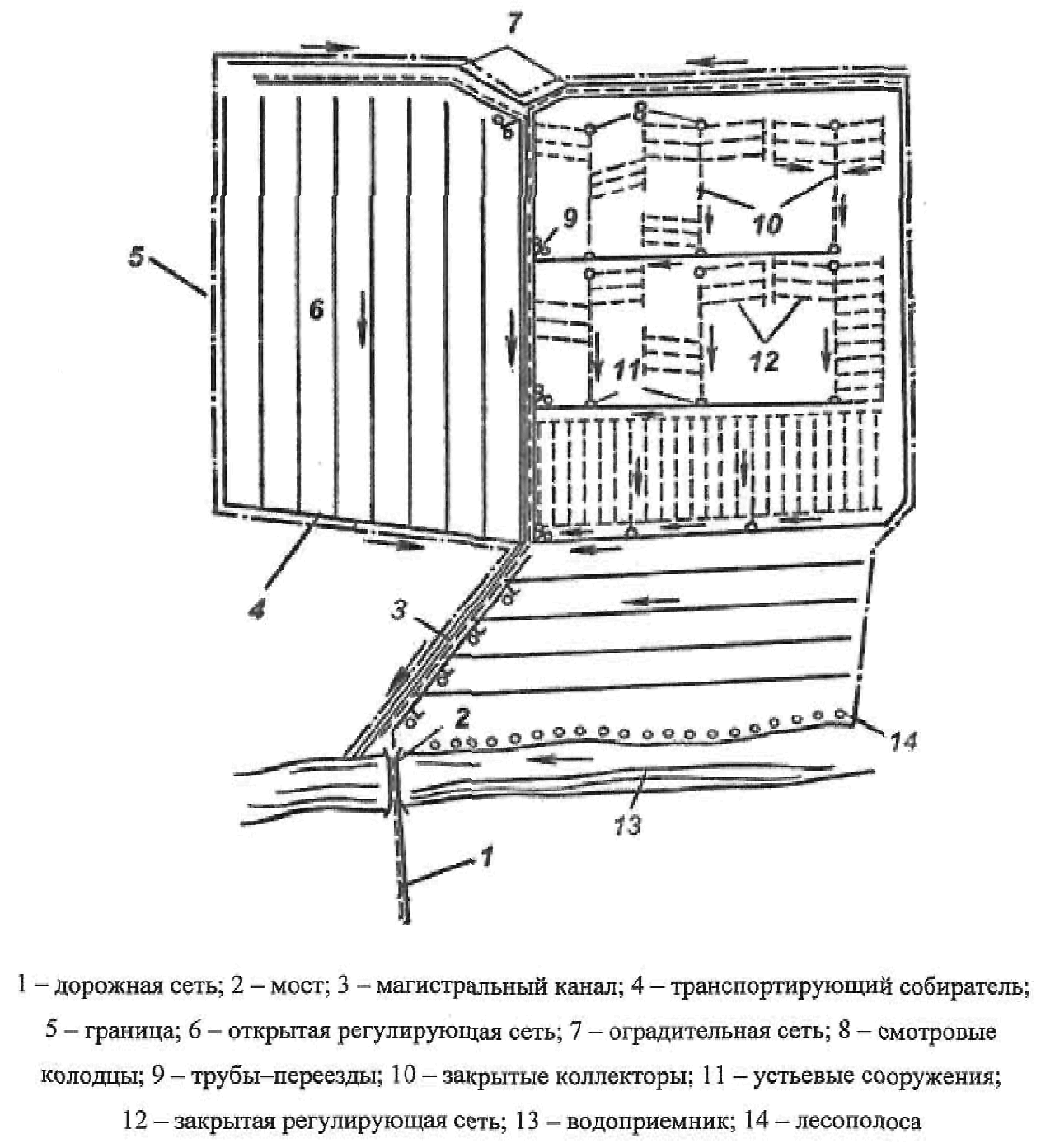

Принципиальная схема осушительной системы

| |

| 1263 × 1393 пикс. Открыть в новом окне | |

Приложение Ц

(рекомендуемое)

(рекомендуемое)

Расчеты междренных расстояний

При обосновании параметров закрытой и открытой регулирующей осушительной сети, как правило, необходимо использовать материалы фактических наблюдений на объектах-аналогах, а также апробированные в данном регионе методы, основанные на фильтрационных расчетах или учете генетических особенностей почв.

Ц.1 Фильтрационные расчеты горизонтального дренажа в однородных грунтах при атмосферном и грунтовом водном питании следует проводить по формулам:

- для случая

; (Ц.1)

; (Ц.1) - для случая

, (Ц.2)

, (Ц.2) где  - расстояние от оси дрены до водоупора, м;

- расстояние от оси дрены до водоупора, м;

Н - расчетный напор, м;

Т - проводимость пласта,  ;

;

q - интенсивность инфильтрационного питания (средний за расчетный период приток к закрытым дренам, каналам), м/сут;