Метод оценки искробезопасности электрической цепи сводится к следующему. При параметрах цепи, обеспечивающих требуемый коэффициент искробезопасности К, определяют энергию разряда за вычетом катодных потерь и его длительность при заданной скорости размыкания контактов цепи из диапазона  Полученное значение энергии сравнивают со значением минимальной воспламеняющей энергии (Р=10-3) при такой же длительности разряда и скорости размыкания контактов цепи. Цепь считают искробезопасной, если при всех скоростях размыкания энергии разрядов не превышают минимальных воспламеняющих значений. Если значения энергии и длительности разряда определяют при номинальных параметрах цепи, то для сравнения используют значения воспламеняющих энергий, уменьшенные с учетом коэффициента искробезопасности в К раз.

Полученное значение энергии сравнивают со значением минимальной воспламеняющей энергии (Р=10-3) при такой же длительности разряда и скорости размыкания контактов цепи. Цепь считают искробезопасной, если при всех скоростях размыкания энергии разрядов не превышают минимальных воспламеняющих значений. Если значения энергии и длительности разряда определяют при номинальных параметрах цепи, то для сравнения используют значения воспламеняющих энергий, уменьшенные с учетом коэффициента искробезопасности в К раз.

А.4.6 Пример оценки искробезопасности цепи

Для иллюстрации процедуры оценки искробезопасности рассмотрим цепь, состоящую из источника питания в виде элемента или батареи напряжением U В и последовательно установленного неповреждаемого токоограничительного резистора сопротивлением R Ом, как показано на рисунке А.25. Рассмотрение проведем для группы I. Величина R Ом - минимальная, U В - максимальная. Оценку проведем для U = 24 В и трех различных сопротивлений резистора: R = 33 Ом, R

= 33 Ом, R = 30,25 Ом и R

= 30,25 Ом и R = 15,5 Ом. Соответственно токи I

= 15,5 Ом. Соответственно токи I в цепях будут приблизительно равны: I

в цепях будут приблизительно равны: I = 0,73 А, I

= 0,73 А, I = 0,79 А и I

= 0,79 А и I =1,55 А.

=1,55 А.

Последовательность оценки:

1) Определяют параметры цепи с учетом коэффициента искробезопасности, например 1,5. Измененная цепь будет иметь параметры: ток в цепи I = 1,5·(U/R), напряжение U=24 В. Для рассматриваемых цепей (сопротивления цепей R , R u R ) токи в измененных цепях будут: I

= 1,5·(U/R), напряжение U=24 В. Для рассматриваемых цепей (сопротивления цепей R , R u R ) токи в измененных цепях будут: I 1,10 А, I

1,10 А, I 1,19 А и I

1,19 А и I 2,32 А.

2,32 А.

2) Определяют энергию разряда и его длительность при размыкании контактов цепи с различными скоростями. Применительно к рассматриваемой цепи можно получить аналитические выражения для определения искомых параметров разряда. Для более сложных цепей расчеты, как правило, ведут с использованием численных методов решения. С учетом выражения (А.1) имеем следующие расчетные формулы:

ток обрыва разряда

I =

= , (А.3)

, (А.3)

, (А.3)

, (А.3) энергия разряда

W =

=

, (А.4)

| |

| 597 × 59 пикс. Открыть в новом окне | |

длительность разряда

Т =  (А.5)

(А.5)

где  =

=  - максимальная длина разряда;

- максимальная длина разряда;

- максимальная длина разряда;

- максимальная длина разряда; - скорость размыкания цепи;

R - сопротивление цепи;

а и b - коэффициенты.

Определенный по формуле (А.3) ток обрыва дугового разряда больше 0,05 А, поэтому при расчетах энергии и длительности разряда можно использовать коэффициенты а = 43,89 В/мм, b = 5,18 В·А/мм.

Расчеты выполняют для различных скоростей размыкания контактов от =0,046 м/с до  =6,5 м/с - максимальной скорости размыкания концов медного проводника при его обрыве. Полученные расчетные значения W и Т приведены в таблице А.4.6.1.

=6,5 м/с - максимальной скорости размыкания концов медного проводника при его обрыве. Полученные расчетные значения W и Т приведены в таблице А.4.6.1.

3) По формуле (А.2) для каждой скорости размыкания контактов и полученных значений длительности разряда определяют значения минимальных воспламеняющих энергий W . Полученные значения W приведены в таблице А.4.6.1.

4) Для каждой скорости размыкания контактов при одинаковой длительности разряда проводят сравнение значений энергий W и W . Если W W , то цепь при данной скорости размыкания контактов считают искробезопасной.

Таблица А.4.6.1 - Расчетные параметры электрического разряда и коэффициентов искробезопасности

, м/с | Расчетные параметры электрического разряда и коэффициентов искробезопасности при токах в измененных цепях | |||||||||||||||||

I | I | I | ||||||||||||||||

T | W мДж | W мДж | K | I А | K | T | W мДж | W мДж | K | I А | K | T | W мДж | W мДж | K | I А | K | |

0,046 | 3,620 | 8,26 | 7,380 | 2,06 | 1,19 | 1,63 | 3,730 | 8,26 | 8,260 | 1,81 | 1,19 | 1,50 | 4,590 | 8,26 | 20,50 | 0,69 | 1,19 | 0,77 |

0,110 | 1,516 | 3,89 | 3,080 | 2,32 | 1,29 | 1,77 | 1,560 | 3,89 | 3,450 | 2,04 | 1,29 | 1,63 | 1,920 | 3,89 | 8,57 | 0,78 | 1,29 | 0,83 |

0,300 | 0,556 | 1,94 | 1,130 | 3,15 | 1,62 | 2,22 | 0,570 | 1,94 | 1,270 | 2,78 | 1,62 | 2,04 | 0,704 | 1,94 | 3,14 | 1,06 | 1,62 | 1,05 |

0,900 | 0,185 | 1,06 | 0,377 | 5,16 | 2,34 | 3,20 | 0,190 | 1,06 | 0,420 | 4,55 | 2,34 | 2,95 | 0,235 | 1,06 | 1,05 | 1,73 | 2,34 | 1,51 |

1,800 | 0,093 | 0,74 | 0,189 | 7,21 | 3,03 | 4,15 | 0,095 | 0,74 | 0,210 | 6,36 | 3,03 | 3,82 | 0,117 | 0,74 | 0,52 | 2,42 | 3,03 | 1,95 |

4,000 | 0,042 | 0,42 | 0,085 | 9,09 | 3,65 | 5,00 | 0,043 | 0,42 | 0,095 | 8,02 | 3,65 | 4,60 | 0,053 | 0,42 | 0,24 | 3,05 | 3,65 | 2,35 |

6,500 | 0,026 | 0,35 | 0,052 | 12,31 | 4,70 | 6,44 | 0,026 | 0,35 | 0,058 | 10,86 | 4,70 | 5,92 | 0,032 | 0,35 | 0,15 | 4,14 | 4,70 | 3,03 |

Из таблицы видно, что цепи с  Ом и

Ом и  Ом искробезопасны во всем диапазоне изменения скоростей их размыкания. Цепь c

Ом искробезопасны во всем диапазоне изменения скоростей их размыкания. Цепь c  Ом нельзя признать искробезопасной, так как она удовлетворяет требованиям обеспечения искробезопасности только при скоростях размыкания, превышающих 0,3 м/с.

Ом нельзя признать искробезопасной, так как она удовлетворяет требованиям обеспечения искробезопасности только при скоростях размыкания, превышающих 0,3 м/с.

В таблице А.4.6.1 приведены значения коэффициентов искробезопасности по энергии  (при токе цепи I

(при токе цепи I ) и току

) и току  , которые показывают их взаимосвязь при различных скоростях размыкания омической цепи.

, которые показывают их взаимосвязь при различных скоростях размыкания омической цепи.

| |

| 243 × 409 пикс. Открыть в новом окне | |

Рисунок А.1 - Омические цепи

| |

| 351 × 486 пикс. Открыть в новом окне | |

Примечание - Кривые соответствуют указанным значениям токоограничительного резистора

Рисунок А.2 - Емкостные цепи группы I

| |

| 326 × 484 пикс. Открыть в новом окне | |

Рисунок А.3 - Емкостные цепи группы II

| |

| 332 × 410 пикс. Открыть в новом окне | |

Примечания

1 Испытательное напряжение цепи 24 В.

2 Указанные уровни энергии относятся к постоянному значению накопленной энергии.

Рисунок А.4 - Индуктивные цепи группы III

| |

| 337 × 404 пикс. Открыть в новом окне | |

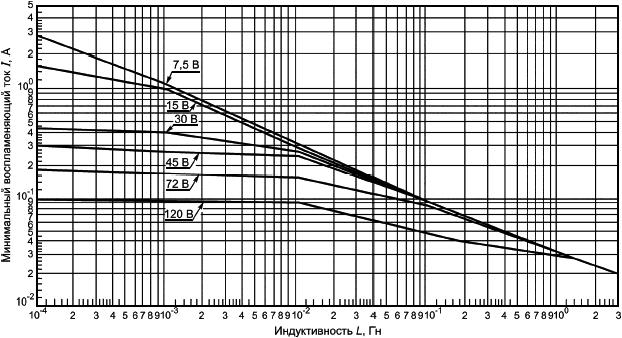

Примечания

1 Кривые соответствуют значениям напряжения цепи U , как указано.

, как указано.

2 Уровень энергии 525 мкДж соответствует постоянному значению накопленной в индуктивности энергии.

Рисунок А.5 - Индуктивные цепи группы I

| |

| 374 × 409 пикс. Открыть в новом окне | |

Примечания

1 Кривые соответствуют значениям напряжения цепи U , как указано.

2 Уровень энергии 40 мкДж соответствует постоянному значению накопленной в индуктивности энергии.

Рисунок А.6 - Индуктивные цепи подгруппы IIC

| |

| 620 × 330 пикс. Открыть в новом окне | |

Рисунок А.7 - Индуктивные цепи группы I

| |

| 622 × 338 пикс. Открыть в новом окне | |