а) для балок двоякосимметричного двутаврового и коробчатого сечений

M / [Ryf γchef2tw(r αf + α)] ≤1, (86)

где α– коэффициент, определяемый по таблице 18 (при τ= Q/Aw и ̅λuw по 8.5.1);

Т а б л и ц а 18

τ /Rsw | Значения α при ̅λw, равном | |||||||

2,2 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 5,5 | |

0 | 0,240 | 0,239 | 0,235 | 0,226 | 0,213 | 0,195 | 0,173 | 0,153 |

0,5 | 0,203 | 0,202 | 0,197 | 0,189 | 0,176 | 0,158 | 0,136 | 0,116 |

0,6 | 0,186 | 0,185 | 0,181 | 0,172 | 0,159 | 0,141 | 0,119 | 0,099 |

0,7 | 0,167 | 0,166 | 0,162 | 0,152 | 0,140 | 0,122 | 0,100 | 0,080 |

0,8 | 0,144 | 0,143 | 0,139 | 0,130 | 0,117 | 0,099 | 0,077 | 0,057 |

0,9 | 0,119 | 0,118 | 0,114 | 0,105 | 0,092 | 0,074 | 0,052 | 0,032 |

r – следует определять по 8.4.5;

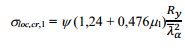

б) для балок асимметричного двутаврового сечения с более развитым сжатым поясом, укреплённых только поперечными рёбрами,

| | |

| 536 × 28 пикс. Открыть в новом окне | |

где σ1, σ2 – напряжения в сжатом и растянутом поясах соответственно, если σ1≥ Ryf или σ2≥ Ryf, то следует принимать соответственно σ1 = Ryf или σ2 = Ryf.

В выражении (87) высоту сжатой зоны стенки h1 следует определять по формуле

h1 = Aw / (2 tw) + (Af2 2 – Af1 1) / (2 tw√ 2 − 3 2).(88) Значения М и Q следует вычислять в одном сечении балки.

8.5.9 Стенки балок следует укреплять поперечными рёбрами жёсткости:

в балках 1-го класса, если значение условной гибкости стенки  превышает 3,2 - при отсутствии подвижной нагрузки на поясе балки или 2,2 при наличии такой нагрузки;

превышает 3,2 - при отсутствии подвижной нагрузки на поясе балки или 2,2 при наличии такой нагрузки;

в балках 2-го и 3-го классов при любых значениях условной гибкости стенки на участках длины балки, где учитываются пластические деформации, а на остальных участках как в балках 1-го класса.

Расстояние между поперечными рёбрами не должно превышать 2hef при λ̅w ≥3,2 и 2,5hef при ̅λw< 3,2.

Для балок 1-го класса увеличивать эти расстояния до значения 3hef следует при условии, что устойчивость балки и стенки обеспечена выполнением требований перечисления a) или б)8.4.4, если ̅λub не превышает значений, определяемых по формуле (71).

Поперечные рёбра жёсткости следует устанавливать в местах приложения неподвижных сосредоточенных нагрузок и на опорах балок.

Отсутствие поперечных рёбер жёсткости должно быть обосновано расчетом по 8.2.2.

В стенке, укрепленной только поперечными рёбрами, ширина их выступающей части br должна быть не менее (hw / 30 + 25) мм –для парного ребра, не менее (hw / 24 + 40) мм –для одностороннего ребра; толщина ребра tr должна быть не менее 2  .

.

При укреплении стенки односторонними поперечными ребрами жесткости из одиночных уголков, привариваемых к стенке пером, момент инерции такого ребра, вычисляемый относительно оси, совпадающей с ближайшей к ребру гранью стенки, должен быть не меньше, чем для парного ребра.

8.5.10 Поперечное ребро жёсткости, расположенное в месте приложения

сосредоточенной нагрузки к верхнему поясу, следует проверять расчётом на устойчивость: двустороннее ребро как центрально сжатую стойку, а одностороннее как стойку, сжатую с эксцентриситетом, равным расстоянию от срединной плоскости стенки до центра тяжести расчётного сечения стойки. При этом в расчётное сечение стойки необходимо включать сечение ребра жёсткости и полосы стенки шириной 0,65  с каждой стороны ребра, а расчётную длину стойки следует принимать равной расчетной высоте стенки hef .

с каждой стороны ребра, а расчётную длину стойки следует принимать равной расчетной высоте стенки hef .

8.5.11 Стенки балок 1-го класса, у которых при действии нормальных напряжений σ от изгиба устойчивость не обеспечена, а также при значениях условной гибкости стенки  (где σ- напряжение в сжатом поясе балки), следует укреплять продольным ребром жёсткости, устанавливаемым дополнительно к поперечным рёбрам.

(где σ- напряжение в сжатом поясе балки), следует укреплять продольным ребром жёсткости, устанавливаемым дополнительно к поперечным рёбрам.

8.5.12 В стенке балки симметричного двутаврового сечения 1-го класса, укреплённой, кроме поперечных рёбер, одной парой продольных ребер жёсткости, расположенной на расстоянии h1 от границы сжатого отсека (рисунок 9), обе пластинки, на которые это ребро разделяет отсек, следует рассчитывать порознь:

| |

| 340 × 279 пикс. Открыть в новом окне | |

а) – балка со сжатым верхним поясом; б) – балка с растянутым верхним поясом

Рисунок 9 – Схема балки, укрепленной поперечными (3) и продольными (4) ребрами жесткости

а) пластинку 1, расположенную между сжатым поясом и продольным ребром, по формуле

| | |

| 291 × 43 пикс. Открыть в новом окне | |

здесь значения σ, σloc, τ следует определять согласно требованиям 8.5.2, а значения σcr,1 и σloc,cr,1 – по формулам:

при σloc = 0

где

При σloc ≠0 и μ1 = a / h1≤ 2 (при μ1 >2 следует принимать μ1 = 2)

,(92)

,(92) где

(93)

| | |

| 227 × 27 пикс. Открыть в новом окне | |

τcr,1 – критическое напряжение, которое следует определять по формуле (83) с подстановкой в неё размеров проверяемой пластинки;

б) пластинку 2, расположенную между продольным ребром и растянутым поясом, – по формуле

| |

| 304 × 66 пикс. Открыть в новом окне | |

Где σ и τ– напряжения, определяемые по 8.5.2;

(95)

(95)При  (96) σloc,2 – напряжение, в зависимости от того, к какому поясу

(96) σloc,2 – напряжение, в зависимости от того, к какому поясу

приложена нагрузка: к сжатому (см. рисунок 9,а) принимается равным 0,4 σloc (здесь σloc

следует определять согласно8.5.2); к растянутому (см.рисунок 9,б) – σloc,2 = σloc; σloc,cr,2 –напряжение, определяемое по формуле (82), где с1 и с2 следует определять соответственно по таблице 14 при ρ= 0,4 и по таблице 15 при δ= 1, заменяя значение hef значением (hef – h1);

τcr,2 – напряжение, определяемое по формуле (83) с подстановкой в неё размеров проверяемой пластинки.

8.5.13 Промежуточные ребра, расположенные на пластинке 1 между сжатым поясом и продольным ребром, следует доводить до продольного ребра (рисунок 10).