В формулах (Ж.6) – (Ж.8) обозначено:

ψα- коэффициент, вычисляемый по формуле

h – расстояние между осями поясов;

h1 и h2 – расстояние от центра тяжести сечения до оси более развитого и менее развитого поясовсоответственно;

lef– расчётная длина балки, определяемая согласно 8.4.2;

I1 и I2– моменты инерции сечения более развитого и менее развитого поясов относительно оси симметрии сечения балки соответственно.

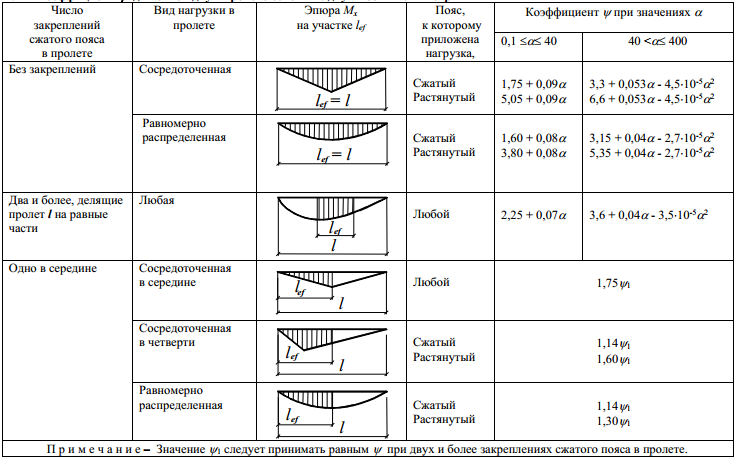

Т а б л и ц а Ж.1 – Коэффициент Число

| |

| 736 × 459 пикс. Открыть в новом окне | |

Т а б л и ц а Ж.2 – Коэффициент ψ для жестко заделанных консолей двутаврового сеченияс двумя осями симметрии

Вид нагрузки | Пояс, к которому приложена нагрузка | Коэффициент ψ при отсутствии закреплений сжатого пояса и при значениях α | |

4≤α≤28 | 28<α≤100 | ||

Сосредоточенная на конце консоли | Растянутый Сжатый | 1,0+0,16α 6,2+0,08α | 4,0+0,05α 7,0+0,05α |

Равномерно распределенная | Растянутый | ||

| |

| 177 × 179 пикс. Открыть в новом окне | |

Рисунок Ж.1– Схема двутаврового сечения с одной осью симметрии

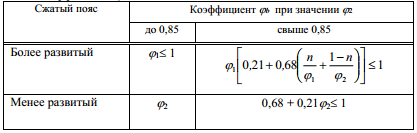

Т а б л и ц а Ж.3 – Коэффициент φb

| |

| 417 × 133 пикс. Открыть в новом окне | |

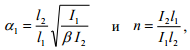

Ж.5 Значения В, С и D в формуле (Ж.9) следует определять по таблицам Ж.4 и Ж.5 в зависимости от коэффициентов:

δ= n + 0,734 β; (Ж.10)

μ= n + 1,145 β; (Ж.11)

| |

| 302 × 53 пикс. Открыть в новом окне | |

| |

| 214 × 52 пикс. Открыть в новом окне | |

где значения n, b1, h, I2, lef следует принимать согласно настоящему приложению, а It – согласно приложению Д.

Коэффициент α в таблице Ж.5 следует определять по формуле (Ж.4).

Т а б л и ц а Ж.4 – Коэффициент В

| |

| 560 × 420 пикс. Открыть в новом окне | |

Т а б л и ц а Ж.5 – Коэффициенты С и D

Вид нагрузки | Коэффициент С при сечении | Коэффициент D | |

двутавровом (n ≤0,9) | тавровом (n = 1,0) | ||

Сосредоточенная в середине пролета | 0,330η | 0,0826α | 3,265 |

Равномерно распределенная | 0,481η | 0,1202α | 2,247 |

Вызывающая чистый изгиб | 0,101η | 0,0253α | 4,315 |

Ж.6 Для двутаврового сечения при 0,9 <n< 1,0 коэффициент ψа следует определять линейной интерполяцией между значениями, полученными по формуле (232) для двутаврового сечения при n = 0,9 и для таврового при n = 1.

Для таврового сечения при сосредоточенной или равномерно распределенной нагрузке и α< 40 коэффициенты ψа следует умножать на (0,8 + 0,004α).

В балках с менее развитым сжатым поясом при n> 0,7 и 5 ≤lef / b2≤ 25 значение коэффициента φ2 необходимо уменьшать умножением на (1,025 – 0,015 lef / b2) и следует принимать при этом не более 0,95. Значения lef / b2 25 в таких балках не допускаются.

Ж.7 Для балки швеллерного сечения коэффициент bследует принимать равным φb = 0,7 φ1, где φ1следует определять как для балок двоякосимметричного двутаврового сечения, используя формулы (Ж.3) и (Ж.4), где значения Ix, Iy, It следует принимать для швеллера.

Приложение И Коэффициенты расчетной длины μучастков ступенчатых колонн

И.1 Коэффициент расчётной длины μ1 для защемлённого в основании нижнего учаcтка одноступенчатой колонны следует принимать:

при верхнем конце колонн, свободном от закреплений, – по таблице И.1;

при закреплении верхнего конца от поворота, но возможности его свободного смещения – по таблице И.2;

при закреплении верхнего конца от смещения по формуле

где μ12 и μ11 – коэффициенты расчётной длины нижнего участка колонны при нагрузках F1 = 0 и F2 = 0 соответственно, определяемые при шарнирном опирании верхнего конца по таблице И.3, а при закреплении от поворота – потаблице И.4.

В таблицах И.1 – И.4 обозначено:

где I1, I2, l1, l2 – моменты инерции сечений и длины нижнего и верхнего участков колонны соответственно;

β= (F1 + F2) / F2.

И.2 Коэффициент расчётной длины μ2 для верхнего участка одноступенчатой колонны во всех случаях следует определять по формуле

μ2 =μ1 / a1≤3. (И.2)

И.3 Коэффициент расчётной длины μ1 для защемлённого в основании нижнего участка двухступенчатой колонны (рисунок И.1,а) при условиях закрепления верхнего конца, указанных в таблицеИ.5, следует определять по формуле

| |

| 279 × 51 пикс. Открыть в новом окне | |

Где β1 = F1 / F3; β2 = F2 / F3; δ2 = l2 / l1;

μm1, μm2, μm3 – коэффициенты, определяемые по таблице И.5 как для одноступенчатых колонн по рисунку И.1,б,в,г);